多くの人が学校の体育館で一度は目にしたことがあるものの、実際に使った経験はあまりない・・・という器具があります。

壁に固定されていて、縦に2本の柱が立ち、その間に横木が等間隔に並んでいて、見た目は大きなはしごのようなあれです。

正式名称は「肋木(ろくぼく)」といいます。

学生時代に体育の授業で軽く触った程度、あるいは一度も触れずに卒業してしまったという人も少なくないでしょう。

後で、解説いたしますが、肋木の発祥はヨーロッパ。ヨーロッパにおける体操において長い歴史を持っています。

今も、筋トレやストレッチで使う人は少なくありません。

日本では「存在感の薄い体育館器具」と思われがちですが、、、使い方を知ればその価値は一変します。

最近は、家庭用の肋木も販売されるようになっています。肋木の使い方を中心に紹介していきます。

この記事を見てわかること

- 肋木の歴史

- 肋木の使い方。筋トレやストレッチの方法。安全に使うための注意点。

- 家庭用肋木の普及について

\ 家庭用の肋木はネットで購入可能 /

体育館にある”あれ”の名前は「肋木(ろくぼく)」!

改めてですが、体育館やトレーニングルームの壁に設置されている、まるで巨大なはしごのような木製の器具を見たことはありますでしょうか。

実は、これこそが「肋木(ろくぼく)」です。「肋木」という名前は、人体の肋骨のように横木が等間隔に並んでいることから来ています。

最近は、「使われなくなった、ただの体育館のアクセサリー」として、体育館に存在しているケースもあります。

もしかしたら、中には、撤去されてしまったところもあるでしょう。

しかし、もちろん、肋木は、単なる装飾品ではなく、全身の筋力トレーニングから柔軟性の向上まで、幅広い目的で活用できるフィットネス器具なのです。

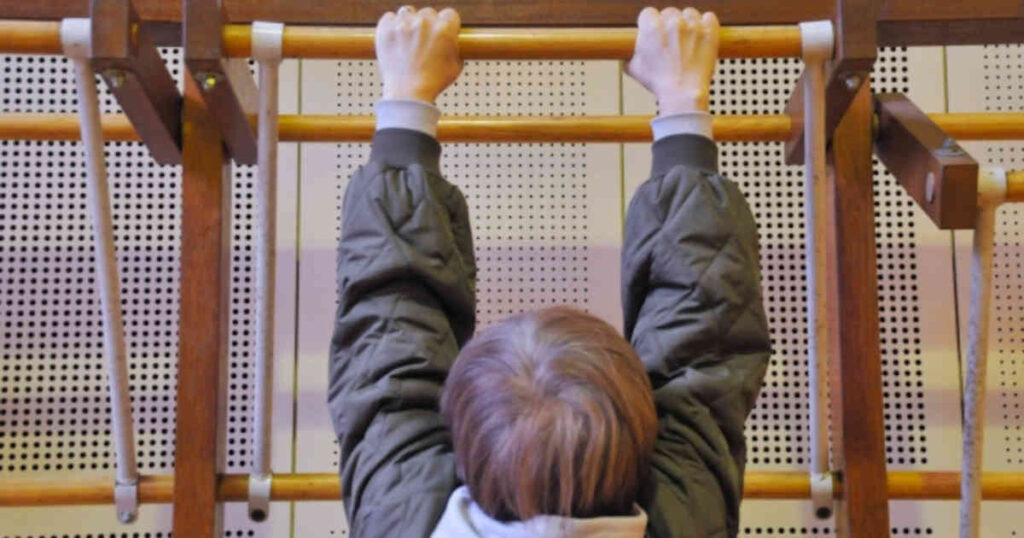

最も基本的な使い方は「登ること」です。主に、幼少期から小学生にとっての使い方となります。

子どもが肋木に登ることにより、全身を協調的に使うために運動神経の発達に役立ったり、握力・腕力・脚力をバランスよく鍛えられたりします。

肋木の起源はスウェーデン

肋木は、スウェーデン体操の父と呼ばれるペール・ヘンリック・リング(Per Henrik Ling)によって考案されたといわれています。

つまり、肋木は、スウェーデン発祥ということになります。

リングは、医学、生理学、解剖学に基づいた科学的なアプローチで、身体の調和的な発達を目指す「スウェーデン体操」を体系化しました。

この体操は、従来の体操が持つ軍事的、競技的な側面だけでなく、医療、教育、審美的側面も重視しており、人間の身体を総合的に向上させることを目的としていました。

肋木は、このスウェーデン体操において不可欠な用具で、姿勢の矯正や筋力のバランスを整えるのに役立てられました。

肋木は、英語で、「Wall Bars(ウォールバー)」、あるいは「 Swedish Ladder(スウェーデンラダー)」 と呼ばれています。

日本にヨーロッパの体操(スウェーデン体操・肋木を含む)が伝わったのは、明治維新以降、西洋文化が流入してきた時期です。

大正時代から昭和初期にかけて、肋木を使った体操は、姿勢矯正や体力増強を目的とした重要な教育課程の一部となりました。

筆者は体操の歴史に精通しておりますが、当時の写真資料などを見ていると、肋木でのトレーニングに励む学生の姿が写っています。

ただ、戦後、時が進むにつれて、より競技性の高いスポーツや個々の技能を向上させる体育が主流となっていき、次第に、肋木は体育で使用されなくなりました。

なお、1971年(昭和46年)に改訂された学習指導要領で「ろく木」が再び器械運動の一つとして採用され、復権の兆しが見られました。

しかし、すでにスウェーデン体操の指導ができる専門家が少なくなっており、指導方法が十分に伝えられなかったことなどから、肋木は、再び、体育館の片隅に追いやられてしまったのでした。

肋木を使った筋力トレーニング(筋トレ)

体育館の端に追いやられた「肋木」・・・。

ですが、最近は、家庭用の肋木が販売されるようになっていますし、公園に健康遊具として設置されるようにもなってきました。

肋木の価値が再評価されつつあるといってもよいかもしれません。

では、肋木はどのように使用するのか。主に、筋肉トレーニング(筋トレ)とストレッチで使うことができます。

まずは、筋トレでの使用例について述べていきます。

肋木は、自重(自分の体重)を利用した筋力トレーニングに非常に適しています。全身の筋肉をバランスよく鍛えることができます。

※お写真は準備中です(今後、撮影予定です)。恐れ入りますが、しばらくお待ちください。

ぶら下がり系

肋木を使ったトレーニングの基本は「ぶら下がり」です。ぶら下がるだけでも、握力や肩周りの安定性を高める効果が期待できます。

ぶら下がり(デッドハング)

肋木の一番高い丸棒を両手でしっかりと握り、体をぶら下げます。肩の力を抜き、リラックスした状態でぶら下がるだけです。

期待できる効果 握力、前腕の筋力強化。肩甲骨周りの筋肉のストレッチにもなり、デスクワークなどで固まりがちな肩周りの可動域を広げる効果も期待できます。

ぶら下がりレッグレイズ

ぶら下がった状態から、膝を曲げたまま、または伸ばしたまま、ゆっくりと脚を上に持ち上げます。お腹の筋肉(腹筋)で脚を持ち上げるイメージで行いましょう。

期待できる効果 腹筋下部と腸腰筋(股関節を曲げる筋肉)を集中的に鍛えることができます。

チンニング(懸垂)

肋木の一番高い丸棒を両手で握り、体を持ち上げ、顎が丸棒を越えるまで引き上げます。

期待できる効果広背筋(背中の広がりを作る筋肉)、上腕二頭筋(力こぶの筋肉)、僧帽筋(背中の上部)など、上半身の大きな筋肉を総合的に鍛えることができます。

プッシュアップ系

プッシュアップ(腕立て伏せ)のバリエーションも、肋木を使えば負荷を調整しながら効果的に行えます。

斜め腕立て伏せ(インクラインプッシュアップ)

肋木の丸棒に両手をつき、体を斜めに傾けた状態で腕立て伏せを行います。体を傾ける角度が緩やかになるほど、負荷が軽くなります。

期待できる効果 大胸筋、上腕三頭筋、三角筋前部を鍛えます。通常の腕立て伏せが難しい初心者の方でも、無理なく取り組むことができます。

ディップス(ディップ)

肋木の丸棒に両手を置き、体を支えます。体を前に傾けながら、肘を曲げて体を下ろし、再び持ち上げます。

期待できる効果 大胸筋下部、上腕三頭筋、三角筋前部に強い負荷をかけることができます。

腹筋・体幹

肋木は、腹筋や体幹を鍛えるトレーニングにも有効です。

ロシアンツイスト

肋木に足を引っ掛けて座り、上半身を少し後ろに傾けます。両手でボールや重りを持って、左右に上半身をひねります。

期待できる効果 腹斜筋(わき腹の筋肉)を鍛え、ウエストの引き締めにも効果的です。

プランク

肋木に手や肘をかけて体を一直線に保ちます。手をつく位置が高くなるほど、負荷が軽くなります。

期待できる効果 腹横筋(お腹のインナーマッスル)や広背筋など、体幹全体の安定性を高めます。

下半身

ブルガリアンスクワット

肋木に片足を乗せ、もう一方の足でスクワットを行います。

期待できる効果 大腿四頭筋(太ももの前)、ハムストリングス(太ももの後ろ)、大臀筋(お尻)を片足ずつ集中的に鍛えることができます。バランス感覚も養うことができます。

カーフレイズ

肋木に手をつき、体を支えながらつま先立ちを繰り返します。

期待できる効果 腓腹筋(ふくらはぎの筋肉)を鍛えます。

肋木を使ったストレッチ

肋木は、筋トレだけでなく、柔軟性の向上や疲労回復のためのストレッチにおいても大活躍します。

今度は、ストレッチにおける使用例を紹介していきましょう。

※お写真は準備中です(今後、撮影予定です)。恐れ入りますが、しばらくお待ちください。

肩甲骨・胸部

肋木にぶら下がりながらの肩甲骨ストレッチ

肋木にぶら下がり、肩の力を抜いて重力に任せます。肩甲骨が自然と広がり、背中全体が伸びるのを感じましょう。

期待できる効果 肩甲骨周りの筋肉の緊張をほぐし、姿勢改善や肩こり予防に役立ちます。

肋木を使った胸部のストレッチ

肋木に両手をつき、体を後ろに引き、胸を丸棒に近づけるように伸ばします。

期待できる効果 デスクワークで縮こまりやすい大胸筋や肩の前側の筋肉を効果的に伸ばします。

背中・広背筋

肋木に体を沿わせるストレッチ

肋木を背にして立ち、両手で丸棒を掴みます。そのまま腰を後ろに引いて、背中全体をC字に丸めるように伸ばします。

期待できる効果 広背筋や脊柱起立筋など、背中の大きな筋肉を柔軟にします。

下半身・股関節

肋木に足をかけて行う股関節のストレッチ

肋木の低い丸棒に片足を乗せ、体を前に倒したり、横に開いたりして、股関節周りを伸ばします。

期待できる効果 股関節の可動域を広げ、下半身の柔軟性を高めます。

ハムストリングスのストレッチ

肋木の丸棒に片足を伸ばして乗せ、体を前に倒して、太ももの裏側を伸ばします。

期待できる効果 硬くなりやすいハムストリングスを伸ばし、腰痛予防にも効果的です。

安全に使おう

肋木はシンプルで頑丈な器具ですが、正しく安全に使うことが非常に重要です。

下記の点には、十分に注意して、安全に使いましょう

- 器具の確認

使用する前に、肋木が壁にしっかりと固定されているか、丸棒にひび割れや破損がないかを確認しましょう。ぐらついている場合は絶対に使用しないでください。 - 無理は禁物

自分の体力や柔軟性に合わせて、無理のない範囲でトレーニングやストレッチを行いましょう。 - 滑りに注意

汗によって手が滑ったり、摩耗した靴族で脚が滑ったりすることもあるので、注意しましょう。 - 周囲への配慮

他の利用者がいないか、周囲に危険な物がないか確認してから使い始めましょう。

子どもが使用する場合は、保護者の方が見守るようにしましょう。

家庭用の肋木も販売されています

実は、最近は、家庭用肋木が意外と流行っています。学校の体育館と同様、壁に取り付けるタイプが主流です。

北欧インテリアと相性が良く、子どもの遊具兼トレーニング器具として導入されることも多いです。

Amazon、楽天市場、Yahooショッピングといった大手のeコマースサイトでも取り扱いがあります。

ネットで購入して、自分で組み立てる方が、費用を抑えられます。

日々の健康づくりのために、家庭に、肋木を導入するのもおすすめです。よろしければ、購入してみてください。

まとめ

肋木は、体育館の片隅にひっそりと立っている「はしご状の器具」ではありますが、実は、筋トレやストレッチ、また、子どもの発達支援など、幅広い用途を持つ運動器具です。

もし体育館で見かけたら、ぜひ一度「ぶら下がり」などを行ってみてください。

なお、当記事で、ご紹介した使い方以外にも、様々なトレーニングやストレッチに応用することができます。

ぜひ、身近な体育館やジム、また、ご自宅で、「はしごみたいなやつ」=「肋木」を積極的に活用して、健康増進に役立ててください。

スポンサーリンク